电动汽车、中国与重塑新兴经济体交通出行的产业战略

2025-08-13 美国国际战略研究中心(CSIS)

在新兴市场,电动汽车(EV)的销售表现正不断突破预期,其增长速度甚至超过了许多发达经济体。但这一趋势远不止于销售数据——事实上,电动汽车制造能力和电池产业链建设也在同步提升。这一现象为华盛顿及其他地区决策者揭示了若干具有深远意义的关键问题:

1. 哪些政策可以促进增长和产业转型?

2. 产业政策能否帮助加速能源转型?

3. 中国企业如何重塑发展中国家的汽车行业?

发展中国家正积极开展政策创新试验,这既是对中国日益增长的出口与投资的直接回应,也源于国际市场需求不断扩大。若忽视这一趋势,各国或将错失双重机遇:既难以借鉴实现经济与气候双重目标的政策经验,也无法充分理解中国作为全球新技术供给者的战略角色。

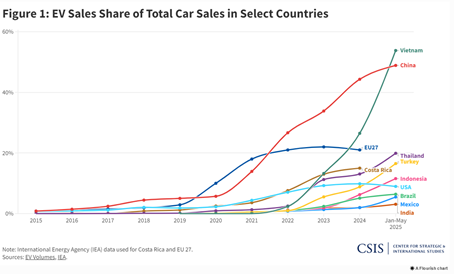

主要发展中市场在电动汽车采用方面表现出色

尽管美国市场近月销量放缓,全球电动汽车转型势头依然强劲。根据EV Volumes数据,2025年4月全球纯电动和插电混动汽车销量同比激增38%。即便剔除持续领跑的中国市场,全球仍保持25%的同比增速。特别值得注意的是,多个新兴市场过去两年电动汽车的迅猛崛起尤为引人注目(见图1)。

图1:部分国家电动汽车销量占汽车总销量比重

若不计入中国市场,发展中国家的汽车市场规模尚不及欧美市场的零头,但预计将在2030年后成为推动全球乘用车需求增长的主力军。此前,传统车企普遍预期新兴市场将保持燃油车需求的稳定增长,而电动汽车需求主要集中于西方市场。因此,部分关键新兴市场近期电动汽车的快速普及着实出乎业界预料。

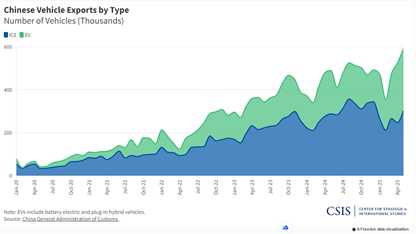

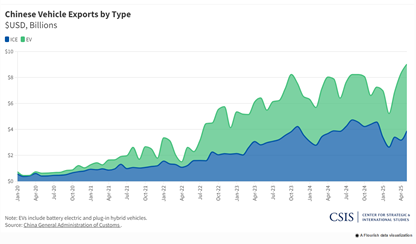

能源转型:全球南方国家的经济机遇

多国政府已将能源转型,尤其是电动汽车产业,视为本国实现价值链跃升的历史性机遇。各国基于其独特的政治经济格局,制定并实施了差异化的产业政策与电动汽车推广策略。值得注意的是,中国作为电动汽车出口大国的快速崛起,已成为影响众多市场格局的关键变量,并产生了颠覆性的产业变革效应(见图2)。

图2:中国电动汽车出口量和出口额都在增加

中国电动汽车出口正在为原本缺乏电动汽车选择的市场带来全新产品谱系,同时加剧了其他国家车企的竞争压力。在多数国家,电动汽车销量增长主要得益于中国制造(且多为中国品牌)新车型的涌入。不过越南和土耳其等市场表现显著例外——这两个国家凭借成功的本土车企抵御了中国品牌的冲击。

中国制造的传统燃油车出口量在各地区持续攀升,这对新兴市场的传统汽车生产体系构成严峻挑战。作为外资车企制造中心的印尼、南非和巴西等国处境尤为艰难——这些国家的汽车产业严重依赖现有厂商的持续投资,而这些厂商正面临来自中国等新兴企业的激烈竞争。当前,各国政府正采取双轨策略:或大力吸引新一代技术投资,或重点扶持本土电动车制造商,以此对冲传统燃油车产业可能衰退的风险。若固守传统模式,包括美国车企在内的老牌制造商将面临严峻挑战;反之,对能够提供符合本土需求的新技术企业而言,这或许意味着重大机遇。

新兴市场的初步经验教训

通过对多国案例的深入分析可见,并不存在放之四海而皆准的政策方案。事实上,政府治理能力、财政预算限制与本国经济结构的特定组合,往往决定着产业战略的成败。尽管如此,当前发展趋势仍为我们提炼出若干具有普适性的经验启示,为当今汽车产业的政策实践提供了可资借鉴的实施框架。

1. 对多数致力发展电动汽车产业的国家而言,单纯依赖出口导向的战略恐难奏效。纵观全球,所有成功培育电动汽车产业的国家均拥有快速增长的国内市场需求。唯一的例外是那些深度融入价值链且毗邻庞大市场的国家——特别是专注于零部件生产或已整合进入区域性制造生态体系的经济体。墨西哥就是典型范例:其不断扩张的电动汽车制造基地主要服务于受《美墨加协定》保障的美国市场。然而颇具讽刺意味的是,墨西哥近期电动汽车销售的增长几乎完全由中国制造车型所贡献。

2. 各国可以成功地利用国内市场建立产业,然后成为出口国。然而,这需要与中国制造业竞争,并避免一些全球最大市场为保护其行业而采取日益保护的措施。虽然许多新兴市场过去成功地成为内燃机汽车的制造中心,主要是出口市场,但目前全球为确保电动汽车价值链而进行的竞争水平和中国产能过剩意味着,如果没有在国内或区域市场的稳固锚点,在国际贸易中占据一席之地将越来越困难。那些国内需求不断增长、已经向电动汽车转型的生产商建立的制造基地以及从自由贸易协定中受益(如第 1 点所述)的企业将表现更好。

3. 对于本土汽车产业未受威胁的经济体而言,中国的电动汽车出口热潮带来了显著利好。哥斯达黎加、巴西和印度尼西亚等国的实践表明,当取消电动汽车进口关税时,市场至少能在短期内实现快速增长。然而,鉴于中国低价燃油车同期大量涌入,那些出于气候或能源安全考虑而优先发展电动汽车的国家,必须配套出台专项政策。具体可采取以下措施:扩建充电基础设施网络;通过贸易管制或法规限制燃油车销售;强制车企增加电动车型供给;以及推出消费者购置补贴等激励方案。

4. 对于需要保护本土汽车产业链的国家而言,必须采取政策组合拳以实现投资最大化并防止产业空心化。这些国家应当善用中国贸易与投资所带来的产业升级机遇,同时尽可能实施多元化战略。具体而言,既要吸引非中国制造商的直接投资,也需通过与中企谈判达成适度本地化的合作协议。部分经济体还可借势全球价值链重构与第三方国家“去风险”诉求,撬动新型产业投资。但政策制定者必须清醒认识到:本地化政策必然伴随成本代价,且企业调整价值链布局的速度存在客观限制。

下一步是什么,对美国有什么影响?

最终分析表明,即便是出于正当理由实施的贸易保护与经济安全措施,也会给新技术和创新扩散带来阻碍。电动汽车领域亦不例外,政策制定者在权衡利弊时需格外审慎。然而,发展中国家在汽车产业的实践经验,为我们理解产业政策有效性的决定因素及其对能源转型的影响提供了宝贵洞见。这些经验同时构建了一个新的分析框架,用以解读在传统美国软实力收缩的时代背景下,中国企业为何能在全球范围内日益受到青睐。

美国政府应当清醒认识到:全球南方国家不太可能全盘切断与中国的经济联系。尽管对华贸易存在某些经济与安全风险,但即便是汽车产业成熟的国家,也在通过政策促进技术转移,同时仍深度依赖来自中国的全球价值链和关键零部件。更值得警惕的是,美国在汽车技术领域提供替代方案的可能性正日益降低——由于当前国内政策环境对电动汽车国际竞争的支持力度减弱,美国企业的全球竞争力或将进一步下滑。这对华盛顿而言构成了重大战略挑战。破局之道在于:首先准确认知相关国家的核心诉求与利益关切,进而制定兼具可行性与实效性的合作策略。