(续)钟正生:产业链视角看如何加快建设制造强国

2023-02-24 中国首席经济学家论坛(四)质量与效益:实现制造强国的重要约束

中国制造业在产品质量、品牌效应和生产效率等方面,均有较大提升空间,它们均为中国从制造大国走向制造强国的重要约束。

首先,产品质量仍有较大提升空间。国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示,截至2021年,我国制造业产品质量合格率连续6年都在93%以上。但与发达国家相比,中国产品质量早期在产品性能、稳定性、可靠性、使用寿命等方面存在一定的差距。对于安全环保、高品质、个性化、高复杂性、高附加值产品,中国也存在供给能力不足的问题。国别对比看,《2021年中国制造强国发展指数报告》发布的“质量指数”分项贡献率仅为0.55%,与处于第二梯队的日本(3.49%)、德国(2.35%)差距较大。

其次,匮乏世界级工业品牌,产品附加值率低。“国际代工”是资源消耗型发展,而建立国际知名品牌、提高制造业附加价值,才是实施内涵化发展的必由之路。全球知名品牌咨询公司英图博略(Interbrand)将各品牌的财务实力、发展潜力等换算为金额,对其品牌价值进行比较,在其发布的2021年度“全球最具价值100大品牌”排行榜中,美国上榜品牌数51个,德国、法国均有10个品牌上榜,日本和韩国分别有7个和3个品牌登榜,但中国仅有一家企业上榜,位居第85名。

最后,制造业生产效率较低,且国内区域间分化较大。2021年中国全员劳动生产率为2.1万美元,比上年增长8.7%;美国全员劳动生产率是中国的6.4倍,高达13.3万美元,比上年增长2.4%。可知尽管中国劳动生产率增速较快,但绝对水平和发达国家相比还有较大差距。此外,部分学术研究发现,通过构建中国制造业智能化水平测度指标,结果显示中国东部、中部、东北、西部地区之间的制造业智能化水平差异较大,从高到低依次为东部、中部、东北和西部。相同地区不同省份间的位次差距同样明显,且呈现出不同的变化态势,表明各省市自治区之间的竞争也日趋激烈。

(五)技术和创新:中国产业链被“卡脖子”的风险犹存

中国核心技术面临美国等国家的“卡脖子”科技封锁,它们希望中国陷入技术引进受限和国际分工地位“低端锁定”的困境。突破当前局面、提升中国技术竞争力的关键,是要健全创新体系、提高创新能力,尤其是基础科学领域的研究。

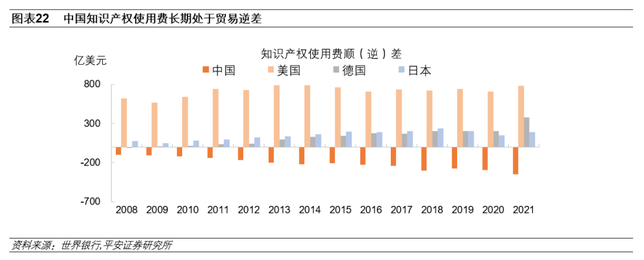

中国正加大创新投入,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。2021年我国研发支出达到2.79万亿元的创纪录水平,较2020年增长14% 。但国家统计局报告显示,和世界科技强国相比,中国的研发投入在规模、结构和效率方面仍然不足,且对技术进口的依赖度较高。美国是最大的技术出口国,而德国、日本技术创新不断追赶,这两个国家的知识产权使用费顺差不断扩大。但是中国的知识产权使用费长期处于逆差,产品制造和研发高度依赖技术进口。

二十大报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量”,且通过专门章节来阐述“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”,20大报告全文91次提及“安全”。突破外部对中国产业链核心科技的打压、维护产业链安全是未来产业政策的重中之重。

三、从“自主可控”视角看中国的优势和短板产业

2008年全球金融危机后,逆全球化有抬头之势。新冠疫情、俄乌冲突等突发事件,进一步彰显了产业链安全的重要性。全球产业链加速重构,中国受到的影响相对较大,从2022年中央经济工作会议要求“保证产业体系自主可控和安全可靠”即可窥见一斑。中国工程院院长在2019国家制造强国建设专家论坛中指出,虽然我国制造业规模位于世界首位,但目前整体处于全球价值链中低端。我们结合中国工程院对代表性制造业的分类,逐一梳理中国世界领先、世界先进、和世界差距大、和世界差距巨大的四类产业,并总结了重点产业的发展现状和“卡脖子”领域。我们发现,中国制造业在短板领域,大多具备中低端制造能力,但普遍缺乏高端制造能力,关键技术与核心零部件缺乏,严重制约了中国产业链的自主性提高。

(一)世界领先行业

中国世界领先的产业包括通信设备、先进轨道交通装备、输变电设备、纺织和家电等。这几个行业在市场规模、关键技术、产业链竞争力等方面都处于世界领先水平。但即使如此,相关行业的核心零部件、系统等仍存在短板,有被“卡脖子”的风险。

一,通信设备。中国通信行业发展迅速,2021年通信设备市场规模达到4.2万亿元,其中通信终端设备和通信系统设备分别约占63.6%、36.2%。除市场规模庞大外,中国通信设备业的产业链布局逐渐完善,竞争力较高。韩国产业研究院评分显示,中国通信设备产业综合竞争力超过美国和瑞典,位居世界第一,且中国在研发设计、采购、生产、需求等所有环节的竞争力评估中均获得最高分。但与此同时,中国通信设备业被“卡脖子”的风险不容小觑,尤其是在核心元器件(半导体芯片)、关键设备(光刻机、刻蚀机、表面贴装机)、基础材料(玻璃、薄膜、光刻胶)、无源器件(电阻、电容)、智能手机操作系统等领域。

二,先进轨道交通装备。中国先进轨道交通装备企业在国际产业链分工中的地位较高,现已形成集研发、设计、制造、试验和服务等为一体的制造体系,是中国高端装备制造业中自主创新和国际竞争力最强的行业之一。据德国SCI Verkehr统计,2020年中国中车的全球市场份额达到53%,远超加拿大庞巴迪(11%)、法国阿尔斯通(10%),占据行业领先地位。凭借整车、车轴等关键技术的自主突破,中国先进轨道交通产品出口规模持续扩大,目前已出口至亚、非、拉、美的十多个国家和地区。但是,中国先进轨道交通装备业在关键零部件、元器件、轴承系统、信号系统等领域仍存在短板,在智能控制和悬浮技术等领域也都有待进一步完善。

三,纺织业。纺织业是中国最重要的出口行业,根据中国纺织品进出口商会的统计,2021年中国纺织品服装的贸易顺差达到2942.4亿美元,占2021年中国总贸易顺差的43.9%。全球范围看中国纺织业具有规模和效率优势,但在全球贸易摩擦、发达国家再工业化、印度和东南亚等国成本优势渐显等不利因素的影响下,近年中国纺织业的营收占比、出口占比近年有所回落,面临市场份额流失的风险。

四,家电业。中国是全球家电制造净出口第一大国,根据UN Comtrade的统计,2021年中国在消费电器和视听产业的国际贸易净出口份额分别为90%、52%。总的来看,中国家电产业链较为完整,国产化程度高。其中,消费电器产业链的“卡脖子”领域较少,在机械类核心元器件如空调压缩机、冰箱压缩机、制冷阀件等具备较大优势;视听产业链在面板、整机制造和销售环节全球领先。但中国家电行业的品牌国际影响力不足,而且个别高精尖核心元器件如芯片等仍依赖进口,有一定被“卡脖子”的风险。此外值得关注的是,劳动力成本上升和产业链外迁压力,给中国家电产业的发展带来压力。

(二)世界先进产业

中国在世界上处于先进地位的产业包括航天装备、新能源汽车、发电装备等。这几个行业中国基本建成了较为完备的产业链,在全球具有一定竞争力,但同时也面临一定的核心零部件和关键技术“卡脖子”的风险。

一,航天装备业。中国已建立完整的航天研发体系,在北斗卫星导航系统、月球和深空探测、载人航天、空间站等领域均已走到世界前列。部分航空材料和技术已开始出口海外,华经产业研究院数据显示,2021年中国航空航天技术出口金额为75.1亿美元,同比增长16.2%。国内航天市场规模也已达万亿元,主要集中在卫星制造业和发射服务业。不过,从航天装备业产业链来看,中国在火箭发动机技术、星上多类分机直至元器件等领域还存在短板和不足,和世界先进水平还有差距。

二,新能源汽车。根据中国乘联会的预测,2022年中国新能源汽车的全球市场占有率达到62%。在政策持续发力支持、绿色转型带来的强劲需求等因素驱动下,中国新能源汽车业把握住了弯道超车的机会,在全球竞争中异军突起。中国新能源汽车产业已基本建成完备且有竞争力的产业链,在电动化、智能化和基础设施建设等方面都处于全球领先水平,中国品牌的新能源汽车已进入发达国家市场。但是,中国的汽车芯片、感知传感器、线控底盘技术、软件和算法等核心零部件与关键技术仍较薄弱,电池技术迭代升级、核心零部件突破、自动驾驶与智能座舱等皆是未来的重点发展领域。

三,发电装备。国家发改委数据显示,2021年中国可再生能源装机规模已突破11亿千瓦,水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机均居世界第一。中国发电设备产业链较为完整,电力技术处于世界领先水平,正逐步成为技术标准的制定者。但全球产业链重构影响了中国的发电设备生产和交付,核级焊材等原材料也制约中国的发电装备业发展。

(三)与世界差距大的产业

中国制造业与世界差距大的产业,包括飞机、航空机载设备及系统、高档数控机床与基础制造装备、机器人、高技术船舶与海洋工程装备、节能汽车、高性能医疗器械、新材料、生物医药、食品等。中国的上述产业规模持续扩大,技术水平不断提升,产业链逐渐完备,但整体和国际先进水平差距较大,尤其是高端领域的关键技术和核心零部件存在较多短板,大而不强。

一,航空制造业。中商产业研究院数据显示,2020年中国航空装备产业市场规模为1028.9亿元,同比增长10.2%。细分领域的产业规模由大到小排序,依次为航空器整机制造、航空零部件制造、发动机制造、机载设备与系统制造。民用大客机C919的成功,标志着中国在航空制造领域取得重大突破。但从产业链视角看,中国航空制造业的核心技术和零部件进口依赖度较高,而出口占比极低。海关总署数据显示,2022年1-11月中国飞机及其他航空器贸易逆差30.8亿美元。目前中国的航空材料技术和关键零部件距国际先进水平存在明显差距,比如高性能航空发动机,中国高度依赖进口,国产化率不足1%。

二,高档数控机床与基础制造装备。中国的数控机床及配套供应链基本可以实现国产化,但国产机床精度和使用寿命远达不到世界同类水平。目前国内高性能机床基本都是从德国、美国、日本等国家进口的,高端数控机床自给率不足10%,和国际先进水平的差距较大。

三,机器人。根据《中国机器人产业发展报告(2022年)》的预计,2022年全球机器人市场规模达到513亿美元,其中中国市场规模为174亿美元。对于机器人产业链里最重要的上游核心零部件,中国目前已攻克减速器、控制器、伺服系统等部分难题,国产化趋势逐渐显现。下游客户也呈逐渐壮大之势,国产机器人市占率逐年提升。但总的来看,目前中国机器人产业链仍存在专用材料、核心元器件、加工工艺等被“卡脖子”,以及产品定位不清晰、应用场景局限、龙头企业规模较小等问题。

四,新材料。中国新材料产业规模持续扩大,产业技术水平不断提升,在个别领域已经处于国际领先水平。但总的来说,目前中国的新材料产业与世界先进水平相比仍有较大差距,目前主要还是通过仿制或进口。为保障电子、航空装备、新能源、生物医药等领域供应链安全,中国亟待在大硅片、光刻胶、高纯靶材、高温合金、耐腐蚀材料、电子封装材料、纳米材料等领域取得突破。

五,生物医药。创新药方面,目前中国多以仿制药为主,新药创新水平相对较低,尚不具备全球竞争力。制药方面,目前中国制药工业产业链集中于业务附加值较低的中间体等领域,而欧美集中于产业链下游高附加值的业务。医疗器械方面,近年中国医疗器械国产化程度不断加深,2021年中国医疗器械市场规模约9630亿元,占全球市场的31%左右,仅次于美国。但由于基础理论研究落后、缺乏高端复合型人才和龙头企业、国内硬件产品与海外差距较大等原因,中国高端医疗器械领域的国产化率仍然较低,硬件的高进口依赖度使中国医疗器械“卡脖子”的风险较高。

六,汽车制造。整车制造方面,中国具有较大的市场规模优势,但汽车品牌和技术输出相对较弱,目前自主品牌市占率仅有10%左右,低于日系、德系和美系的汽车品牌市占率。汽车零部件方面,总体呈多而不强的局面,主要集中于附加值较低的二级、三级产业链末端供应商。对比来看,海外汽车零部件多为系统集成商,集中于附加值较高的产业链顶端业务,如发动机变速箱动力总成、转向制动等底盘系统总成、汽车电子、车身内外饰等。

(四)和世界差距巨大的产业

中国和世界差距巨大的产业,包括集成电路及专用设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备、航空发动机和农业装备等。中国在上述几个领域,技术、材料和设备普遍受制于国外厂商垄断,是“卡脖子”最严重的领域。

一,集成电路及专用设备。2009年中国开始成为全球第一大半导体市场,2021年销售额增至1925亿美元,约占全球市场的35%。但中国集成电路设备的国产化率较低,2021年国产半导体设备仅占销售额的20%。作为全球最大的集成电路进口国,中国集成电路产业链的短板非常明显, 除高端芯片、高端材料与设备都高度依赖进口外, 集成电路设计、集成电路制造工艺等的能力均不足。美日欧等国家和地区利用垄断地位,出台了一系列限制性政策,严重威胁了中国集成电路产业的安全与稳定。

二,操作系统与工业软件。核心工业软件是中国制造业最大的短板之一,大部分市场被外企垄断。国内工业软件在产品完整性、集成度上都不具备竞争力,缺少高技术附加值的增值服务商,部分核心算法尚未掌握,不能有效满足市场需求。在产业链上中游占主导地位的苹果、微软、西门子等国外厂商,凭借技术优势、产品成熟度、垄断地位等,严重挤压国产工业软件的发展空间。

三,农机装备。中国农业装备市场总规模超过2500亿元,但整体呈“散小乱”的竞争格局,多数国内农机装备生产企业工艺技术落后,且产品质量较低,制约了中国农业机械化水平的提升。中国在高端农机核心工艺材料、技术、关键零部件,以及关键作业装置均面临技术瓶颈。

四、加快建设制造强国如何破局?

突破当前困境,建设制造强国,需要多主体、多举措共同努力。除了偏中长期的政策,如完善创新体系、提升产品品质、加强品牌建设、营造良好营商环境、通过资本市场给创新以激励等以外,我们认为短期还可以从以下几个执行度相对较高的方向着手:

第一,需求是推动制造业创新升级的基础,有必要充分释放国内的消费需求。比如公共部门采购时,在满足使用要求和安全性的前提下,可逐步加大对国产品牌的支持力度。中美贸易摩擦以来,有企业反映,美国可以制定政策来限制向中国部分企业出口关键技术和零部件,同时还以国家安全为由禁止从中国进口部分商品,中国也应大力推动在需求端对本土企业的支持。近年公共部门在部分领域(如操作系统)加大了国产品牌的使用,后续可以扩大公共部门采购支持的范围。

第二,充分用好各项支持制造业转型升级的政策,并形成合力。我们在《中江举帆:2023年中国经济展望》中测算发现,中国支持制造业发展的货币、财政和产业等政策,拉动2022年制造业投资增长5个百分点左右,对短期稳增长和长期优化供给都具有积极意义。2023年中国仍面临较大的稳增长压力,可继续将推动制造业转型升级作为稳增长的重要抓手,继续通过结构性货币政策工具、税费减免和产业政策倾斜等,推动制造业高质量发展。

第三,尽快出台看得见、获得感强的政策,推动民营企业家信心恢复。制造业企业中,民营企业占比超过八成。近年由于疫情等原因,民营企业家信心不足,投资能力也受到影响。2022年中央经济工作会议称,“明年经济工作…从改善社会心理预期、提振发展信心入手”,高度重视近年“信心转弱”的问题。民营企业作为市场化程度相对较高的主体,它们信心的修复可能需要看到实实在在且预期可以持续的政策。若政策连续性较差,或将会恶化企业预期,应尽快推动一批绿灯投资案例落地,也可树立若干反面典型并广泛宣传。先形成稳定的预期,可能是改善预期的基础。

第四,尽管国际形势风云变幻,中国仍然需要做全球化的坚实拥趸。融入全球经济,对中国而言除了可以直接增加产品需求外,更重要的是能提供创新所需的市场规模,以及吸引外资进入中国后所带来的“干中学”机会。

出口方面,尽管2022年四季度中国出口同比转负,但表现仍好于中国台湾和韩国,中国目前的全球贸易市占率仍有明显优势,短期出口压力主要来自于欧美经济衰退和美国去库存,在缩量市场中有必要多措并举“抢订单”。

吸引外资方面,贯彻落实中央经济工作会议“更大力度吸引和利用外资”的部署。绿地投资是FDI的重要进入方式,其从项目确立到实际落地需要1-2年时间。根据fDi Markets统计,2022上半年中国宣布了110个绿地投资项目、总价值62亿美元,两者均仅有2020和2021年同期水平的一半,未来一两年中国FDI面临放缓压力。中央经济工作会议未雨绸缪,把“更大力度吸引和利用外资”作为2023年的重点工作之一,在扩大市场准入、落实好外资企业国民待遇、积极推动加入高标准经贸协定和推动外资标志性项目落地建设等方面,均做出部署。

本文已发表于《中国金融》2023年第3期,原文标题为《持续发挥制造业的重要作用》

作者:钟正生/张德礼(钟正生为平安证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事)